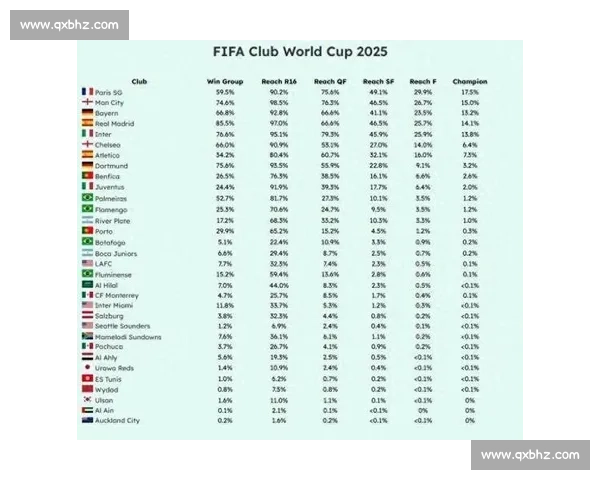

2025 年国际足联世俱杯尚未开打,欧洲球队的统治力已提前彰显。知名体育媒体《The Athletic》基于 Opta 实力评分、转会投入、上座率、社媒影响力和洲际冠军数量五大维度,对 32 强进行综合排名,前十席位被欧洲豪门包揽,德甲霸主拜仁慕尼黑以 22 分的绝对优势位居榜首。这一结果不仅延续了欧洲球队在世俱杯历史上的垄断地位,更折射出全球足球格局的深层鸿沟。

一、欧洲统治力的量化呈现

在这份极具参考价值的榜单中,拜仁慕尼黑以 22 分的综合得分力压群雄。其 Opta 实力评分(衡量当前竞技状态)和社媒粉丝数(全球超 6300 万)均位列第一,近五年累计转会支出(8.2 亿欧元)和主场平均上座率(75,000 人)也处于顶级水平。皇家马德里(26.5 分)、巴黎圣日耳曼(28 分)、曼城(31.5 分)紧随其后,形成 "四强集团"。值得注意的是,尤文图斯(51.5 分)、马德里竞技(49.5 分)等传统豪门虽在欧冠赛场表现起伏,但凭借深厚的底蕴和商业价值仍跻身前十。

相较之下,其他大洲球队的排名形成鲜明对比。南美解放者杯冠军河床(66.5 分)和弗拉门戈(67.5 分)仅列第 11、12 位,亚洲冠军利雅得新月(76 分)排名第 14,非洲代表开罗国民(87.5 分)位列第 17,而大洋洲冠军奥克兰城以 161 分垫底。这种差距在球队身价上更为直观:欧洲 12 队平均身价 7.1 亿欧元,是其他大洲球队的 9.3 倍,曼城(12.3 亿欧元)和皇马(12.3 亿欧元)的身价更是奥克兰城(460 万欧元)的 267 倍。

二、垄断背后的结构性优势

欧洲球队的强势绝非偶然,而是多重优势叠加的结果。首先,欧洲五大联赛的竞技水平和资源集中度全球领先。英超、西甲、德甲的欧足联系数稳居前三,其俱乐部在欧冠等赛事中的稳定表现为联赛积累了丰厚积分。以拜仁为例,其德甲十连冠班底包含 8 名德国国脚和 5 名世界足球先生候选人,阵容深度冠绝全球。

其次,资本运作和商业开发的成熟度形成壁垒。欧洲豪门近五年累计转会支出平均达 6.8 亿欧元,远超南美球队的 1.2 亿欧元和亚洲球队的 0.8 亿欧元。这种投入转化为竞技实力:拜仁在小组赛 10-0 血洗奥克兰城的比赛中,单场控球率 78%、射门 31 次,完全碾压对手。更值得关注的是,欧洲俱乐部的社媒粉丝总量占 32 强总和的 62%,商业价值的溢出效应进一步巩固了其全球影响力。

三、非欧洲球队的突围困境

面对欧洲的强势,其他大洲球队的突围之路充满荆棘。南美双雄河床和弗拉门戈虽拥有深厚的足球传统,但受限于经济环境,核心球员常被欧洲豪门挖角。例如,河床队中场核心阿尔瓦雷斯在 2024 年以 8000 万欧元转会曼城,直接导致球队实力下滑。亚洲球队则面临战术理念的代差,利雅得新月虽以 1.53 亿欧元身价位列亚洲第一,但在小组赛中被尤文图斯 5-0 横扫,暴露出防守体系的脆弱性。

非洲球队的处境更为艰难。开罗国民尽管 12 次问鼎非洲冠军联赛,但其主力阵容平均周薪不足 2000 欧元,与拜仁球员平均周薪 25 万欧元形成天壤之别。这种差距在球场上直接体现为:非洲球队在小组赛中仅取得 1 胜 1 平 2 负,且场均失球达 3.2 个。

四、赛事扩军的现实悖论

国际足联将世俱杯扩军至 32 队,本意是提升赛事多样性,但实际效果却加剧了强弱分化。欧洲球队在小组赛阶段便展现出碾压级优势:6 战 5 胜 1 平,场均净胜球 2.8 个,而亚洲、非洲球队的胜率分别仅为 25% 和 25%。这种 "一边倒" 的比赛不仅削弱了观赏性,更引发对赛事公平性的质疑。例如,奥克兰城为参赛支付的机票费用(约 80 万欧元)超过全队年薪总和的 2 倍,而其 50 万欧元出场费几乎是未来一年的运营经费。

不过,扩军也带来了新的看点。迈阿密国际凭借梅西的影响力位列第 20,其 6300 万社媒粉丝甚至超过多特蒙德等欧洲强队。这种 "流量效应" 或许能为赛事注入新活力,但短期内难以撼动欧洲的统治地位。正如专家所言:"除非出现奇迹,否则世俱杯很可能演变为 ' 小欧冠 ',决赛大概率在欧洲球队间展开。"

DB旗舰官网结语

拜仁慕尼黑的领跑和欧洲球队的集体垄断,既是足球发展的必然结果,也是全球化时代资源分配的缩影。当奥克兰城球员在超市理货、建筑工地打工的同时,拜仁球员正享受着顶级训练设施和医疗团队的服务,这种差距在可预见的未来难以弥合。世俱杯或许无法改变欧洲足球的统治,但它至少为我们提供了一个观察全球足球生态的窗口 —— 在这个窗口里,既有豪门的辉煌,也有草根的挣扎,而足球的魅力,或许正存在于这种巨大的张力之中。